「手で板に描く」

匠ブログ

昔ながらの知恵と現代技術の融合

「昔は構造計算ってどうやってました?」

経験豊富な大工さんに尋ねると、こんな答えが返ってきました。

「紙と鉛筆と電卓。」

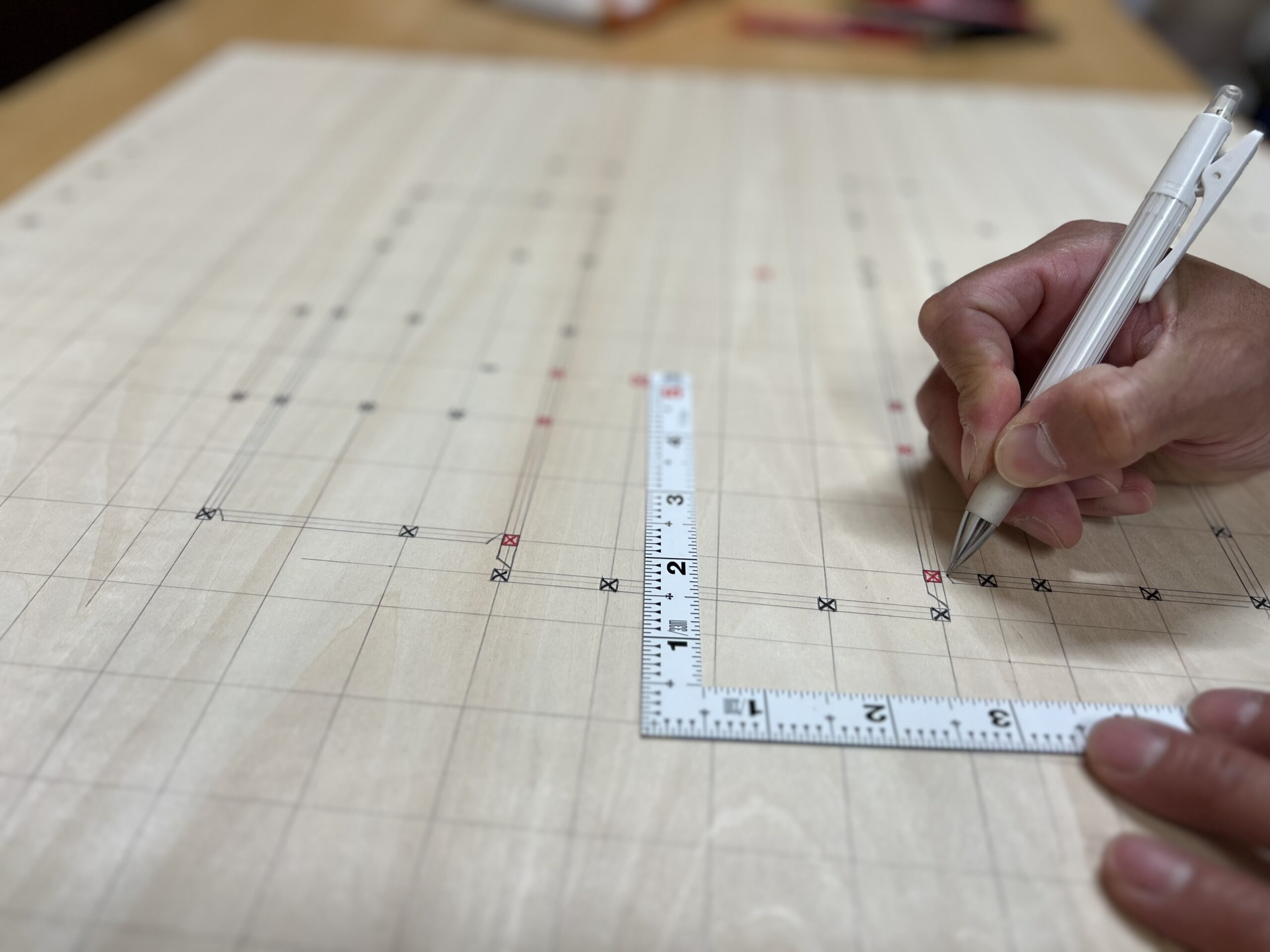

時代は流れ、エクセルが登場すると計算は格段に楽になり、今では専用の構造計算ソフトが図面(伏図)まで自動で描いてくれます。しかし、技術が進歩した現代でも、現場のものづくりにおいて変わらない大切な工程があります。それは、大工が図面から読み取り、「手板」をつくる作業です。

紙の図面と違い、風で飛んだりせず、多少濡れても大丈夫。どんなに高性能なソフトを使っても、実際に木材を加工し、組み上げるのは大工の”手”です。手板に寸法を写し、記号を記すことで、建物の構造を頭と体に落とし込む。感覚的な確認作業が生まれます。

“い“ の ”一番“ に込められた意味

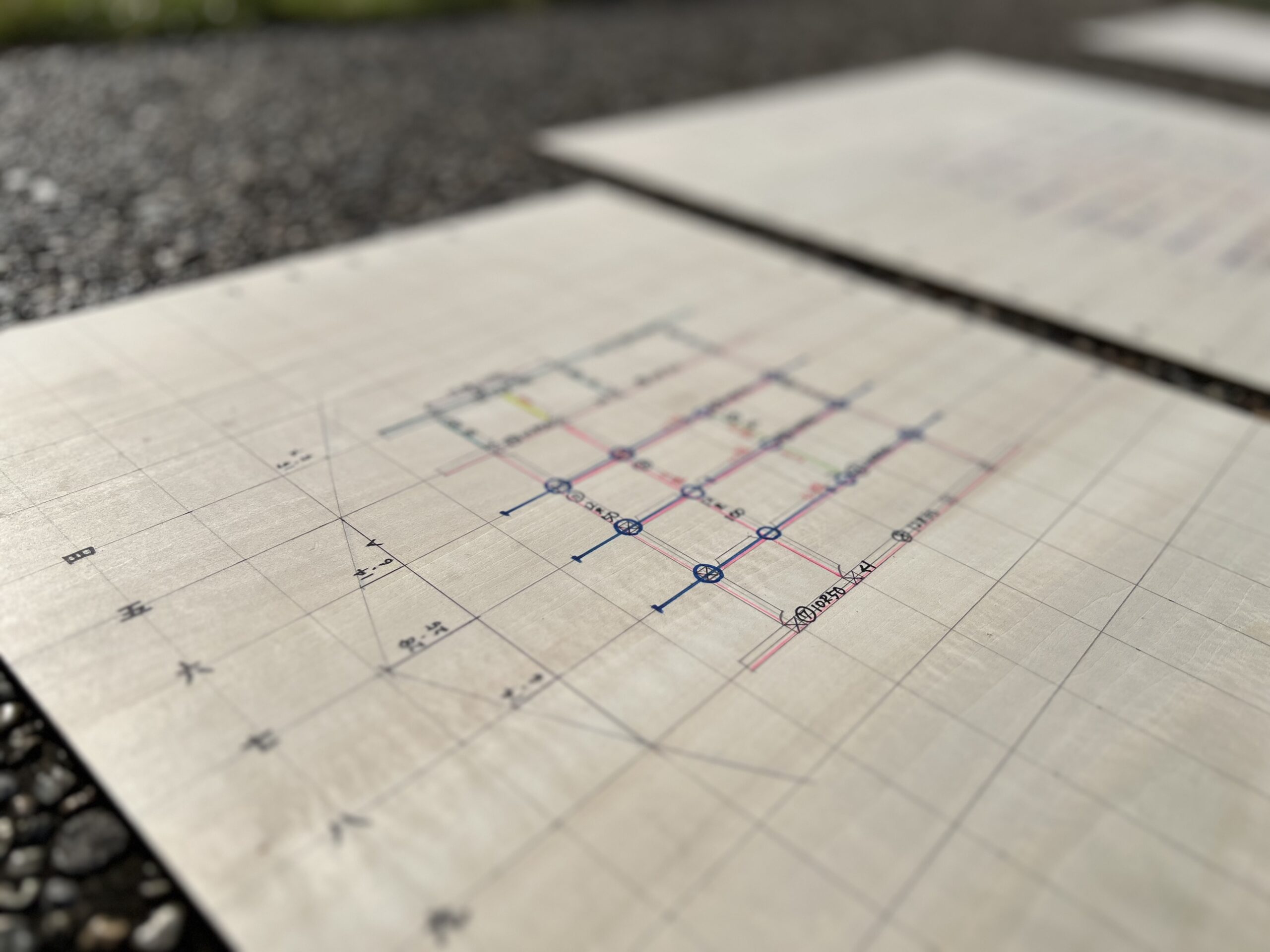

手板には、柱や梁の位置を示すための通り芯(基準線)が記されています。

▪横軸:い・ろ・は・に・ほ・へ・と

▪縦軸:一・二・三・四・五・六・七

この組み合わせで、柱の位置を特定します。特に基準となるのが、建物の角にある一番最初の角柱の番付が “い“ の ”一番“ です。手板の上で、大工は一本一本の柱の位置、寸法、仕口を、定規と鉛筆で確認しながら描いていきます。

「あれ、“い”の“一番”の柱がない!」

もちろん、間取りによっては、そっ、そういうこともありますよ...今回の家は、日本家屋の美しさが際立つムクリのついた屋根の家でした。

やっぱり最後は”手”でつくる

最新の技術で正確に計算された設計図も、最終的には大工の熟練の技と、手板という昔ながらの知恵によって、一本の木材から、住まいという形になります。

私たちは、この「手でつくる」感覚と技術を大切にし、お客様の大切な家を丁寧に建てています。